红外成像技术作为一种无损检测手段,凭借其对物体热辐射或红外光反射特性的捕捉能力,在文物保护、研究与修复领域展现出独特价值。它无需接触文物本体,能穿透部分表层介质(如颜料层、污垢层),揭示肉眼不可见的信息,为解决文物研究中的核心问题(如真伪鉴别、病害诊断、工艺还原)提供科学依据。本文我们主要针对红外热辐射对文物的保护研究展开来讲。

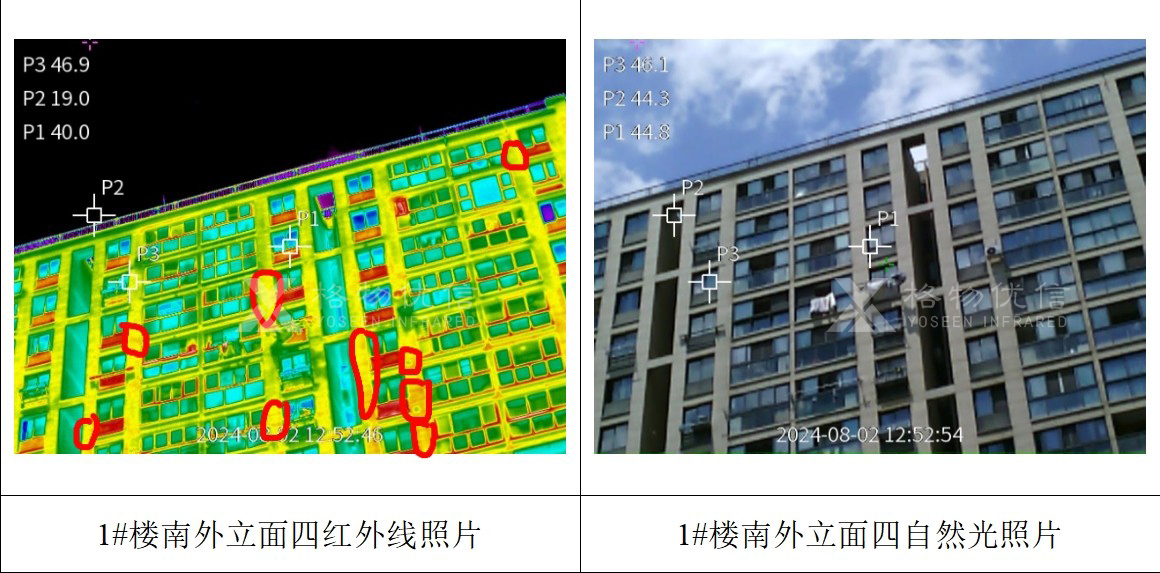

捕捉文物自身的热辐射(无需外部光源),通过分析 “热分布差异” 识别内部缺陷(如空鼓、裂缝)。一般适用于石质文物(石窟、石碑)、古建筑构件(木材、墙体)的病害检测。

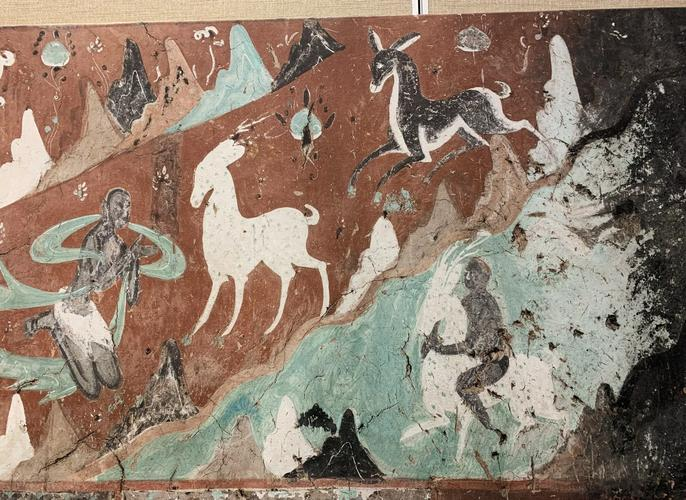

壁画类文物:诊断 “病害隐患”,指导修复方案

壁画(如敦煌莫高窟、山西永乐宫壁画)易受环境(温湿度变化、水汽渗透)影响,产生空鼓、裂缝、颜料层脱落等病害,且病害常藏于表层下,肉眼难察。红外成像技术可实现“无损探伤”。

空鼓与裂缝检测:当壁画与墙体基层发生脱离(空鼓),或内部存在微裂缝时,该区域的“热传导效率”将与周围区域存在差异(空鼓区因空气隔热导致热辐射减弱)。利用被动式红外热成像技术,可在热图上清晰识别出“低温区”(空鼓)或“线性低温带”(裂缝),从而精准定位病害的具体位置与范围。当发现墙体内部存在隐蔽空鼓时,修复人员据此采用“低压灌浆”技术进行加固,可成功避免了壁画的整体脱落。

颜料层与地仗层分析:壁画的结构通常为 “墙体→地仗层(泥土 / 草泥)→颜料层”,红外成像可区分不同层的厚度与附着力,判断是否存在 “地仗层粉化”“颜料层起翘” 等隐患,为修复时选择 “黏合剂类型”(如是否需加固地仗层)提供数据支持。

石质与木质文物:评估 “结构稳定性”,预防损坏

石质文物(石碑、石窟造像)和木质文物(古建筑梁架、家具)的 “内部损伤”(如石材风化、木材虫蛀)是保护的重点,红外成像可快速评估其结构状态:

石质文物:风化与裂隙识别:石材表面风化会导致其 “红外反射率” 降低(风化层疏松,对红外光的反射更弱),而内部裂隙会形成 “红外阴影区”。通过主动式红外反射成像,可绘制石材的 “风化程度分布图”,判断是否需要进行 “表面封护”(如涂抹防风化材料);同时定位内部裂隙,避免修复时因操作不当扩大损伤。

木质文物:虫蛀与腐朽检测,木材在遭受虫蛀后会形成“中空通道”,或在腐朽后变得木质疏松。这些区域的热容量与健康木材存在显著差异(中空区域的热辐射更为强烈)。借助红外热成像技术,可以在热图上清晰识别出“高温区”(即虫蛀孔道),从而精准定位虫蛀位置,即便孔道尚未穿透木材表面,也能避免盲目凿挖修复。修复人员通过“定向注药”方法杀灭蛀虫,并注入加固剂,成功避免了梁架的整体替换,从而减少了 对文物的干预。

通过以上场景,我们推荐便携式手持热像仪,开机即可检测,8小时续航,可现场更换电池。带文字批注功能。同时针对精细化场景,选用640*480分辨率,能更高效精准的识别微小温差。我们支持实时抓拍和录像,支持文件回放,按照时间分类储存,便于查找。

手持式热像仪,无需接触文物,避免了取样(如刮取颜料、钻取石材)对文物的破坏,适用于脆弱文物。其无损、高效、可视化的特点,解决了传统方法难以应对的 “隐性信息挖掘”“内部病害检测” 问题,推动了文物保护从 “经验型修复” 向 “科学化修复” 的转变,为传承人类文化遗产提供了重要的技术支撑。