寒冬清晨,汽车后窗的除雾功能突然失效,挡风玻璃上凝结的水汽让视线模糊不清——这样的场景或许许多车主都曾经历过。隐藏在玻璃中的电热丝如同汽车的毛细血管,一旦出现断裂或短路,就会导致加热功能瘫痪。过去,排查这类故障往往需要繁琐的逐段检测,而如今,一种看似科幻的技术正悄然改变这一现状:红外热像仪。它像一双热感之眼,无需接触玻璃,便能快速锁定故障点,让电热丝的健康状态一目了然。

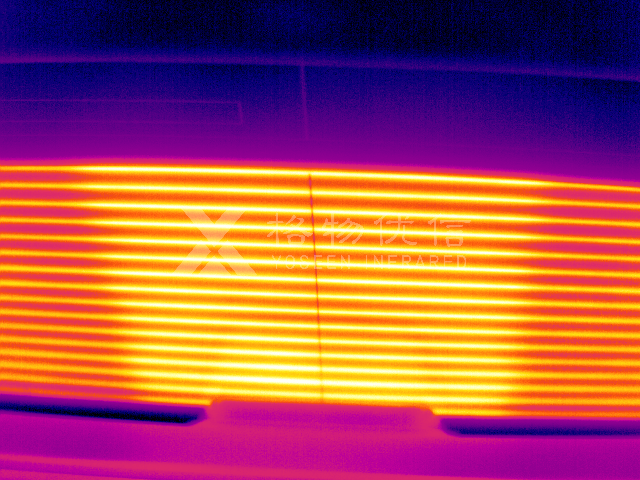

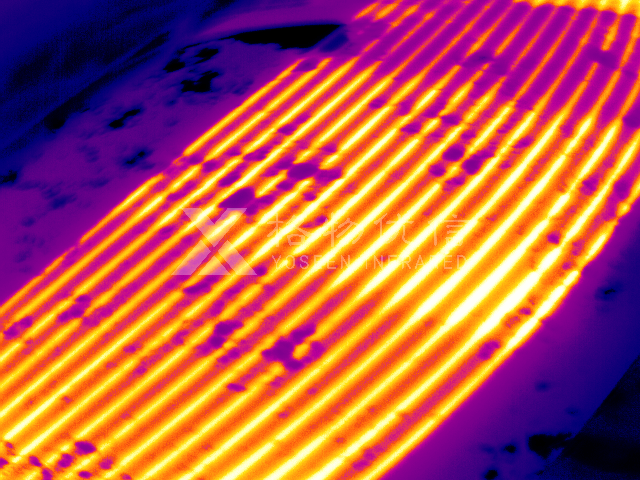

电热丝的工作原理并不复杂:通电后,电流流经电阻丝产生热量,融化冰霜或蒸发水雾。然而,当某处出现断裂时,电流中断,热量也随之消失;若发生短路,局部电流激增则会导致异常高温。这些温度变化虽无法被肉眼察觉,却能被红外热像仪精准捕捉。设备通过接收物体散发的红外辐射,将其转化为彩色热图——暖色调代表高温,冷色调象征低温。一片均匀的红色或橙色意味着电热丝工作正常,而突兀的蓝色条纹或黑色斑点则暴露出故障所在。

这种检测方式如同一场热力学魔术。传统万用表需要逐个节点测试,如同用放大镜一寸寸检查电路;而红外热像仪则像展开一幅全景地图,瞬间呈现整个电热丝网络的温度分布。即便是头发丝般的细微裂痕,或是深埋在玻璃夹层中的隐蔽断点,也难逃它的法眼。

在实际操作中,技术人员只需开启车辆的电热丝功能(如后窗除雾开关),待其升温后,用红外热像仪扫描玻璃表面。短短几分钟内,屏幕上的热图便会揭示真相:一条笔直的低温暗带可能对应着断裂的电热丝;一团不规则的炽热点或许暗示局部短路;若热图斑驳不均,则可能是接触不良或老化导致的电阻异常。

这项技术不仅高效,更暗藏智慧。现代红外热像仪可结合AI算法,自动对比历史数据或标准模板,标记可疑区域。在汽车制造厂的生产线上,它被用于质检环节,确保每一片带电热丝的玻璃出厂前零缺陷;在4S店的维修车间,它能快速诊断故障,避免因拆卸玻璃造成额外损伤;甚至在保险定损中,它还能客观评估事故对电热系统的破坏程度,为理赔提供科学依据。

当然,这项技术也面临独特挑战。光洁的玻璃表面如同一面镜子,容易反射环境中其他热源(如人体体温或照明灯光),形成干扰噪点。为此,工程师们开发出应对策略:调整检测角度避开反光、在玻璃表面粘贴哑光贴片,或是为热像仪加装特殊滤镜。此外,低温环境下电热丝升温缓慢,需要延长预热时间;而夏日高温可能掩盖细微温差,因此检测常选在温湿度稳定的室内进行。

更令人惊叹的是,红外热像仪的潜力不止于故障诊断。通过长期监测电热丝的温度变化,技术人员能发现早期老化迹象——某段电阻丝温度逐年升高,可能预示着金属疲劳或氧化问题。这种预防性维护思维,正在将汽车维修从事后补救推向事前预警的新阶段。

相比于传统检测手段,红外热像仪的优势显而易见:它不会像万用表探针那样在玻璃上留下划痕,也不依赖维修师傅的经验猜测。当这项技术逐渐普及时,甚至催生了新的服务模式——有些高端车型已配备嵌入式红外传感器,可实时监控电热丝状态,并通过车联网主动推送维护提醒。

从某种意义上说,红外热像仪的应用重新定义了汽车维修的边界。它让不可见的电流转化为可见的热图,将复杂的电路问题转化为直观的图像语言。正如X光技术革新了医学诊断,红外热成像正在为汽车电子系统开辟一条非侵入式诊疗的新路径。未来,随着传感器精度的提升和AI分析的深化,或许我们还能看到它与其他技术(如自动驾驶系统的环境感知模块)深度融合,为汽车安全赋予更多维度的保障。

当科技的力量渗透到每一根电热丝的微观世界,那些曾经困扰车主的小毛病,终将成为智慧交通时代被轻松化解的旧烦恼。